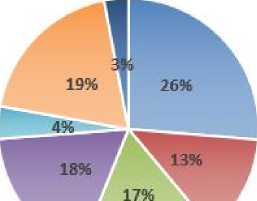

Рис. 1 - Направления развития концепции «инклюзия»

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 2 (275)

Серии: «Педагогические науки»

«Гуманитарные науки»

ВОРОНЕЖ 2017 г.

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

_«Воронежский государственный педагогический университет»_

Председатель научно-редакционного совета — главный редактор: ректор ВГПУ, доктор исторических наук, профессор С.И. Филоненко

Зам. председателя научно-редакционного совета — зам. главного редактора, проректор по научной работе,

доктор физико-математических наук, профессор В.А. Хоник

Редактор серии «Педагогические науки»: доктор педагогических наук М.В. Дюжакова

Редакционная коллегия серии «Педагогические науки»: доктор педагогических наук, профессор М.В. Шакурова,

Заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор Е.П. Белозерцев, доктор педагогических наук, профессор А.С. Петелин, доктор психологических наук, профессор Н.Б. Трофимова, кандидат психологических наук, доцент Т.Л. Худякова, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук,

профессор В.В. Сериков (Российская академия образования, Москва)

Редактор серии «Гуманитарные науки»: доктор исторических наук, профессор А.В. Перепелицын

Редакционная коллегия серии «Гуманитарные науки»: доктор филологических наук, профессор Б.С. Дыханова, доктор филологических наук, профессор О.В. Загоровская, доктор филолгоических наук, профессор кафедры французского языка и иностранных языков для неязыковых профилей А.Э. Воротникова, доктор исторических наук, профессор В.Н. Фурсов, доктор культурологии, доцент А.В. Шипилов

Редактор серии «Естественные науки»: доктор физико-математических наук, профессор В.В. Свиридов

Редакционная коллегия серии «Естественные науки»: доктор химических наук, профессор Н.Н. Афонин, доктор медицинских наук, профессор А.Н. Корденко, доктор физико-математических наук, профессор В.В. Обуховский, доктор географических наук, профессор В.М. Смольянинов, доктор физико-математических наук, профессор В.А. Федоров (ТГУ, Тамбов)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-67365 от 05 октября 2016 г.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в общероссийский каталог ОАО Агенство «Роспечать», подписной индекс 70731, в систему Российского индекса научного цитирования дог. № 600-09/2013 от 30.09.2013

С 1 декабря 2015 года журнал включен в Перечень ВАК по следующим отраслям науки и группам специальностей:

07.00.00. — исторические науки и археология;

10.01.00 — литературоведение;

10.02.00 — языкознание;

13.00.00 — педагогические науки.

ISSN 2309-7078

С мая 2017 года журнал индексируется библиографической базой данных «Европейский Индекс Цитирования для Гуманитарных и Социальных Наук ERIHPLUS (Europian Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

СЕРИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Соколова Н.В., Рапопорт И.К. Комплексный подход

Харьковский Н.П., Туманцева Т.А. Развитие творческого потенциала бакалавров

Заридзе Г.В. Образовательная деятельность Русской Православной Церкви

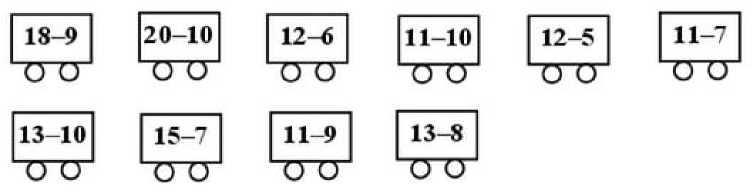

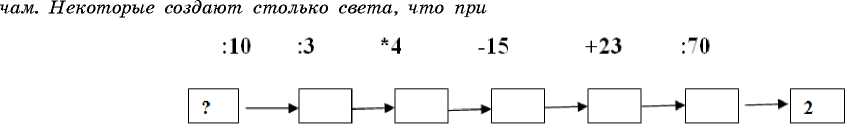

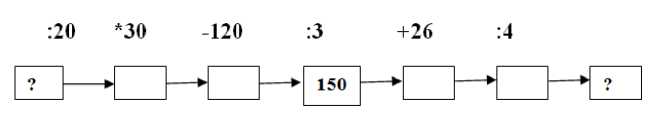

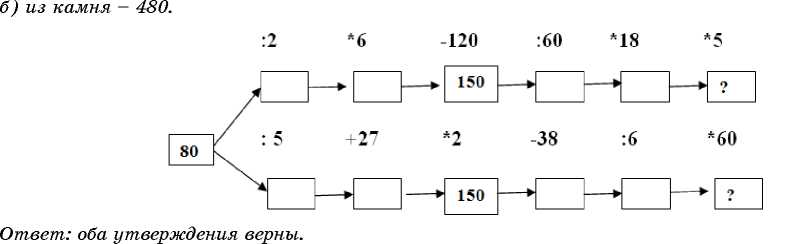

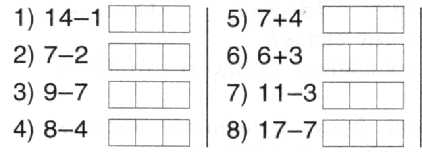

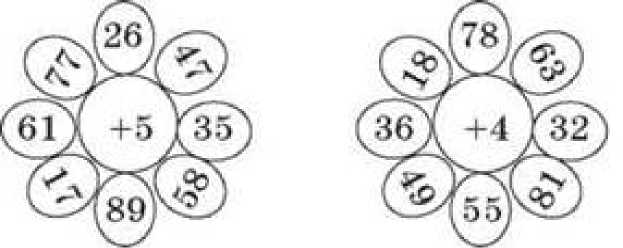

Иванова Н.А., Бахтина О.В. Формы организации занятий по устному счету на уроках

Волобуева Н. Г. Создание здоровьесберегающей эколого-развивающей предметной среды в помещении детского сада в условиях северных регионов страны

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Карташова М.М. Размышления о воспитании в контексте осмысления

Белозерцев Е.П., Мязитов Э. Р. Средовой подход к педагогическому образованию офицеров

Кантур О.Н. Константин Александрович Москаленко - ученый-гуманист

Некрасова Н. И. Государственно-конфессиональный диалог как реализация наследия

Немешин В. Ю. Национальное воспитание в детских и молодежных организациях Русского

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Белозерова Г.И., Кононова З.А. Особенности организации обучения специалистов

Булгакова С.Ю., Борисов О.В. Специфика оценочной деятельности

Овод В.В. Системно-структурные компоненты проектировочной компетенции

Анисимова Т. И. Психолого-педагогические условия формирования жизненной

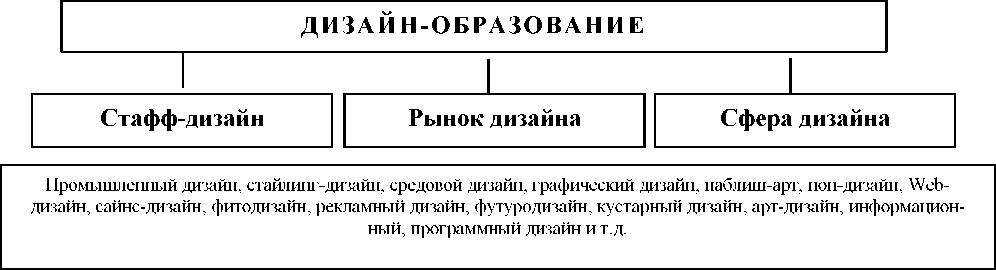

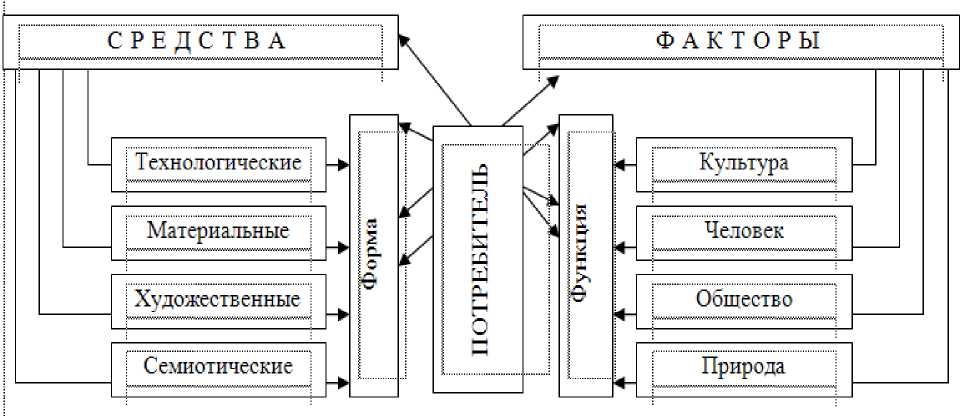

Харьковский Н. П. Дизайн как объект исследования в педагогическом

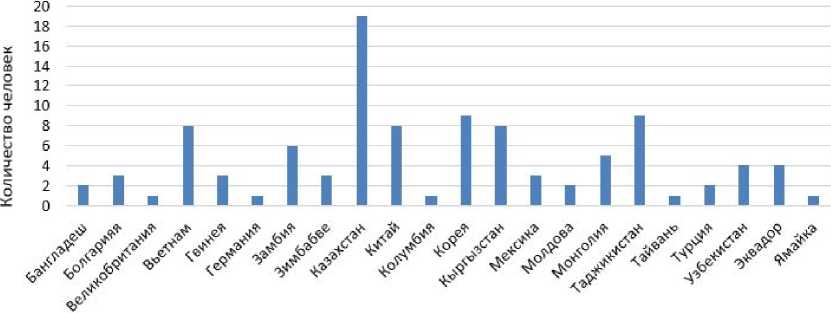

Сергеева Л. В. Ключевые факторы адаптации иностранных студентов

СЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ, АРХЕОЛОГИЯ

Князева Д. В. Заселение и юридический быт Зауралья по публикациям А.Н. Зырянова в

Шипилов А. В. Текстильный промысел в России в первой половине XVIII века.........................106

Волкова Е.А., Перепелицын А.В. Восточная политика России в художественных и

Карпачёв М. Д. Воронежская деревня накануне революции 1917 года: к оценке предварительных

Зверков Е. А. Падение дисциплины среди солдат 8-й пехотной запасной бригады

Марковчин В. В., Емельянов А. С. Политическая деятельность русской эмиграции за границей ... 139

Малютина Т. П. Победы и неудачи. Бои частей Красной армии против 1-й румынской пехотной

Хисамутдинова Р. Р. Деятельность Чкаловского (Оренбургского) областного управления

Головин Е.А., Коровин В. В. Проблемы развития промышленности строительных материалов в

Березуцкий В.Д., Шишов В.В. «Возвращение к истокам»: из прошлого в будущее.......................171

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Доброва С. И., Мудрая М. В. Репрезентация гендера в фольклорном тексте

Загоровская О.В., Ипполитова И. С. Школьный словарь русской православной лексики

Максимов И. М. Социальный аспект использования жаргонизмов автомобильной тематики

Жернова Н. С. Идеальная мученица или грешница

Фомина Ю. В. Невербальное отражение двойственной модели женственности

Борисова У. Ю. Жанровые особенности повести И.С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» .. 202

(отрасль науки 13.00.00)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ_

СОКОЛОВА Наталья Валерьевна,

доктор биологических наук, доцент, проректор по учебной работе,

Воронежский государственный педагогический университет;

РАПОПОРТ Ирина Калмановна,

доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией научных основ школ здоровья,

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России

АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследования качества жизни различных групп учащейся молодежи (более полутора тысяч человек), которое осуществлялось на протяжении трех лет. Рассмотрены теоретические аспекты проблемы формирования качества жизни и состояния здоровья подростков, юношей и девушек старше 18 лет. Определены приоритетные факторы, формирующие качество жизни отдельных групп молодежи. Обсуждаются различные методические подходы к изучению качества жизни подростков и студентов в зависимости от цели и задач гигиенического исследования. Рассмотрена значимость объективной оценки состояния здоровья учащейся молодежи в сопоставлении с субъективной оценкой этими же респондентами своего здоровья и качества жизни для разработки профилактических программ и гигиенического просвещения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школьники, студенты, качество жизни, здоровье, факторы среды, возрастной период, субъективная и объективная оценка, профилактика.

SOKOLOVA N.V.,

Dr. Biolog. Sci., Docent, Vice Rector for Academic Affairs,

Voronezh State Pedagogical University

RAPPOPORT I.K.,

Dr. Med. Sci., Professor, Head of the Laboratory for Scientific Bases of Health Schools, Research Institute of Hygiene and Health of Children and Adolescents of the Federal State Autonomous Institution "National Scientific and Practical Center of Children's Health" of the Ministry of Health of the Russian Federation

INTEGRATED APPROACH TO YOUNG STUDENTS’ LIFE QUALITY ASSESSMENT

ABSTRACT. The article presents the results of a study on the life quality of various young student groups (more than 1,500 people), which has been carried out for three years. The research considers theoretical aspects of life quality formation and health status of adolescents, boys and girls over the age of 18. Priority factors affecting the quality of life of certain youth groups are determined. The authors discuss a diversity of methodological approaches to studying the quality of life of adolescents and students, depending on goals and objectives of hygienic research. High priority is given to an objective assessment of young students’ state of health opposing to subjective evaluation by the same respondents of their health and quality of life. The approach is crucial for elaboration of preventive programs and hygiene education.

KEY WORDS: schoolchildren, students, life quality, health, environmental factors, age, subjective and objective assessment, prevention.

Актуальность

В последние десятилетия в нашей стране особую актуальность приобретают проблемы улучшения состояния здоровья и повышения качества жизни подростков и учащейся молодёжи. Как показывает анализ литературы, эти вопросы занимают особое место в кругу гигиенических, медико-биологических и социальных работ [1-7; 9— 11; 13—18].

В конце XX и начале XXI века широкое распространение в научном сообществе получила разработка концепции «качество жизни». В России с начала 90-х годов XX века сформировался ряд направлений исследования качества жизни (КЖ) населения, проводимых различными научноисследовательскими институтами России. Среди ведущих специалистов в области исследования КЖ можно назвать Давыдова А.А. (1993), Новика А.А.

(1999) , Кузьмичёва Л.А. (2000), Шевченко Ю.Л.

(2000) , Ушакова И.Б. (2005—2007), Винярскую И.В. (2007), Шубочкину Е.И. (2013—2015), Блинову Е.Г. (2015), Попова В.И. (2016) и других [3; 6; 12; 14; 15; 19—20].

Качество жизни — это прежде всего «медикосоциальное явление, охватывающее соматическое и психофизиологическое здоровье человека, его благосостояние и жизненные ценности, а также уровень экономического развития общества» [6]. Несмотря на значительные разночтения в трактовке понятия «качество жизни», большинство авторов

Информация для связи с автором: sokoli@vmail.ru (Н.В. Соколова)

сходятся во мнении, что определяющими компонентами данного понятия являются состояние здоровья и степень удовлетворенности личности собственной жизнью.

ВОЗ определяет качество жизни - как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых они живут, в соответствии с их собственными целями, ожиданиями, стандартами и заботами».

Мы в своей работе использовали определение КЖ, которое было дано А.А. Давыдовым с соавторами (1993), а также представлено в книге Н.А. Агаджаняна, Г.П. Ступакова и И.Б. Ушакова с соавторами (1996). «Качество жизни - это большое ёмкое понятие, олицетворяющее собой синтез материальных, духовно-творческих и экологических сторон жизни и отражающее уровень реализации родовых сил человека, уровень реализации творческого смысла его жизни... Главной составляющей понятия "качество жизни" является степень удовлетворенности жизнью респондентом».

К сожалению, изучению КЖ жизни молодого поколения уделяется недостаточное внимание как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях. В связи с этим актуальность изучения КЖ подростков, а также юношей и девушек старше 18 лет, студентов не вызывает сомнений. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно обсуждение на страницах печати разнообразных методических подходов к исследованию этого вопроса в зависимости от целей и задач, поставленных в научной работе.

В современной литературе присутствуют немногочисленные работы, отражающие отдельные аспекты оценки КЖ подростков и студентов (Виняр-ская И.В., 2006-2008; Блинова Е.Г., Шубочкина Е.И., Иванов В.Ю. Ибрагимова Е.М., 2013-2015, Попов В.И, 2016). В различных клинических исследованиях, в частности в педиатрии, чаще всего для оценки КЖ детей с конкретной патологией используются специфические опросники, а для популяционных исследований - неспецифические опросники. Так, для детей раннего возраста используется опросник «QUALIN», а для более старших детей - опросник «PedsQL». По мнению клиницистов, определение КЖ может служить конечной точкой в оценке эффективности медицинских вмешательств в области профилактики, лечения и реабилитации.

При гигиенических исследованиях КЖ подростков и студентов наиболее часто применяется американский опросник «MOS-SF 36», состоящий из 36 вопросов, ответы на 35 из которых используются для получения значений по 8 шкалам. Использование международных неспецифических опросников позволяет оценивать КЖ респондентов, как здоровых, так и c различными функциональными нарушениями и хроническими заболеваниями. При этом не рассматриваются конкретные отклонения в состоянии здоровья, а только оцениваются изменения показателей по каждой из 8 шкал. Такой подход, во-первых, дает возможность проводить сравнительный анализ показателей по каждой шкале c таковыми у респондентов различных изучаемых групп, причем проживающих как в России, так и за рубежом. Во-вторых, появляется возможность проведения корреляционного, факторного и других видов статистической обработки данных при выявлении степени влияния экзогенных факторов (экологических, учебных, поведенческих и др.) на показатели каждой шкалы.

Однако в гигиенических исследованиях часто недостаточно изучить влияние того или иного фактора на совокупность всех нарушений здоровья, имеющихся у респондентов и проявляющихся изменением показателей по тем или иным шкалам. Нередко необходимо не только изучение влияния факторов на конкретные показатели состояния здоровья (заболеваемость по отдельным классам, группам заболеваний и нозологическим формам; показатели физического развития), психологическое благополучие, оцениваемое при клиническом обследовании и измеряемое психометрическими методиками, но и исследование «восприятия» самим респондентом влияния изучаемых факторов на его жизнь.

Мы разделяем мнение академика РАН И.Б. Ушакова [18; 19] о том, что важной особенностью современных подходов к изучению качества жизни является положение о том, что КЖ имеет две стороны: объективную, которая определяется комбинацией различных нормативных и статистических характеристик, и субъективную, связанную с тем, что интересы и потребности конкретных людей всегда индивидуальны и отражаются в субъективных ощущениях индивидов, их личных мнениях и оценках. Можно только добавить на основании предшествующих исследований, что субъективная оценка КЖ подростками и молодежью очень изменчива и зависит от возраста, пола, социального статуса (учащийся средних классов, старшеклассник, кадет, студент колледжа, студент вуза и т.п.), места проживания (город, село), психологических особенностей личности.

Исследование субъективной оценки респондентами конкретных факторов, влияющих на их КЖ, позволяет определять приоритеты в профилактической и оздоровительной работе, более целенаправленно разрабатывать профилактические программы и, что, на наш взгляд, особенно важно, более убедительно строить гигиеническое обучение и воспитание, формирование здорового образа жизни.

Исследования качества жизни в рамках концепции И.Б. Ушакова [8; 10; 18; 19] показали, что определение значений показателей качества жизни возможно путем их непосредственного измерения, расчета или качественного описания на основе результатов экспертных или социологических опросов. При этом следует осознавать, что мнения отдельных людей о КЖ могут отличиться от объективно сложившихся характеристик и условий. Поэтому целесообразно продолжение разработки теоретических и методических подходов к изучаемым проблемам.

Цель нашего исследования: обосновать комплекс методов, необходимых для выявления роли наиболее значимых факторов в формировании качества жизни старших подростков и учащейся молодежи.

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач, в том числе проведен сравнительный анализ КЖ различных контингентов подростков и учащейся молодежи - школьников, обучающихся в городских и сельских школах, студентов; изучены медико-биологические факторы (состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность), влияющие на КЖ школьников и студентов; проведена оценка гигиенических условий обучения и воспитания, воздействующих на качество их жизни; проанализированы в сравнительном аспекте условия проживания и питания подростков и молодежи изучаемых групп; выявлены факторы, влияющие на КЖ школьников и студентов; установлена взаимосвязь между психологическими характеристиками личности и основными критериями КЖ школьников и студентов.

Материалы и методы

Всего обследовано 1867 человек. В течение трех лет исследование выполнялось на одном и том же контингенте учащихся. Респонденты были представлены учениками старших классов типичных сельских и городских школ; учащимися Воронежского колледжа строительных технологий и Воронежского государственного педагогического университета. Кроме того, проведено пилотное исследование курсантов кадетского корпуса г. Москвы, а также анкетирование родителей городских и сельских школьников и студентов. С целью проведения комплексного исследования нами была разработана специальная программа изучения влияния различных факторов на формирование качества жизни подростков и учащейся молодёжи, включающая в себя шесть этапов.

Для изучения субъективной самооценки качества жизни нами была модифицирована и адаптирована для данного подростково-молодежного контингента анкета, разработанная сотрудниками НИИИ военной медицины (И.Б. Ушаков, А.Н. Корденко и др.). Она включает в себя вопросы и многовариантные формализованные ответы, характеризующие различные стороны качества жизни подростков и учащейся молодёжи. Для подтверждения психометрических свойств анкеты оценивали её надёжность, достоверность и чувствительность. Для оценки состояния здоровья использовали объективные и субъективные характеристики. Учитывая то, что старшеклассники не всегда владеют достоверной и полной информацией о заболеваниях, перенесенных ими, мы данные вопросы предпочли включить в анкету-опросник, разработанную нами для родителей подростков. Для формирования объективной оценки уровня заболеваемости респондентов мы анализировали данные, полученные в ходе работы военно-медицинской комиссии и данные медицинских карт студенческой поликлиники. Для характеристики физического развития использовали стандартные соматометрические и физиометрические показатели, оценку которых осуществляли с помощью региональных возрастно-половых таблиц. Для оценки гигиенических факторов исследовали факторы учебного процесса и сопоставляли их с нормативными требованиями (СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также использовалось пособие для врачей «Определение уровня санитарно-гигиенического благополучия образовательных учреждений», утв. МЗиСР РФ 25.12.2004. -

СПбГОУ ВПО «СПБГМА им И.М. Мечникова Росзд-рава», 2007).

Для оценки степени влияния факторов образовательной среды на состояние организма школьников проводили измерение отдельных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы в динамике учебного дня, учебной недели, учебного года, а также до и после экзамена. Гигиеническую оценку качества питания проводили по основным нутриентам, регламентируемым физиологическими нормами. Химический состав среднесуточных рационов рассчитывали по справочным таблицам. Гигиенические условия проживания обследуемых респондентов оценивали на основе данных анкетирования школьников, студентов и их родителей, а также данных, полученных в ходе проведенных инструментальных измерений и визуального наблюдения. При проведении психофизиологического обследования ставили перед собой задачу оценки типологических свойств нервной системы обследуемых респондентов, а также индивидуальных психологических особенностей с помощью стандартных тестов. Кроме того, проводили исследование когнитивных процессов: умственной работоспособности, памяти, внимания и логического мышления в динамике учебного дня, учебной недели, учебного года.

Для статистической обработки данных был создан автоматизированный архив, для обработки которого использовали вариационный и альтернативный анализ. С целью определения наличия взаимосвязей между различными группами показателей использовали корреляционный и дисперсионный анализы. Статистическая достоверность разности сравниваемых результатов оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Анализируя полученные нами результаты, хотелось бы отметить достаточно высокую самооценку КЖ у школьников и студентов. Доказано, что в наименьшей степени довольны своей жизнью студенты, а в наибольшей - сельские подростки. В ходе ранжирования основных составляющих КЖ установлено, что в первую очередь самооценку качества жизни обследованных респондентов определяет состояние здоровья. Второе ранговое место в группе школьников принадлежит материальному благополучию, а среди студентов - взаимоотношениям с родителями. На третье ранговое место респонденты единодушно поставили успешное обучение. Распределение других составляющих КЖ обусловлено не только возрастом обследуемых, но и местом их проживания, что более детально было доказано в ходе проведения дисперсионного анализа.

Сравнительный анализ структуры заболеваемости и изменений показателей функциональных нарушений и хронических заболеваний школьников и студентов показал высокую частоту функциональных расстройств среди учащихся городских школ (3844,4%о против 3170,5%о). Основной «вклад» в структуру функциональных отклонений вносят нарушения в деятельности системы кровообращения, распространенность которых 382,8%, нервной системы (206,4%), органа зрения (189,4%), а также эндокринно-обменные расстройства. Особую тревогу вызывает значительное увеличение числа детей, имеющих нарушения в деятельности нервной системы и психической сферы.

Среди хронических заболеваний у школьников первое ранговое место прочно занимают болезни костно-мышечной системы, частота которых составляет 582,6%. Второе место - заболевания пищеварительной и нервной систем, а также психической сферы (вместе). В студенческой среде следующие классы заболеваний занимают последовательно ведущие ранговые места: болезни пищеварительной системы, органа зрения и костно-мышечной системы.

Учитывая то, что значительную часть своего времени обследуемые нами респонденты проводят в образовательном учреждении, можно утверждать, что именно учебная среда и оказывает наибольшее воздействие на состояние здоровья школьников и студентов, а следовательно и на степень удовлетворённости КЖ. Согласно результатам, полученным в ходе комплексной гигиенической оценки условий обучения школьников и студентов, было установлено, что типичными нарушениями гигиенических требований, характерными для обследованных учебных заведений, явились: отсутствие достаточного набора мебели, соответствующей росту учащихся; превышение наполняемости учреждений; нарушения температурного режима в зимний период; низкий уровень освещённости учебных помещений; нерационально составленное расписание занятий и чрезмерно высокая учебная нагрузка. Оценка расписания уроков с помощью шкалы трудности предметов показала, что расписание уроков сельских школьников в целом соответствует недельной динамике умственной работоспособности. В расписании же городских школьников минимальная нагрузка приходится на понедельник, в дальнейшем она постепенно увеличивается к пятнице (максимальный объём) и несколько снижается в субботу. Расписание занятий, составленное по таким принципам, оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья городских школьников. Чрезмерная учебная нагрузка в первую очередь сказывается на показателях деятельности сердечно-сосудистой системы. По результатам проведённого нами исследования можно говорить о достоверном увеличении частоты встречаемости артериальной гипертензии у 16-17-летних подростков (особенно в городской среде), а также о высоком проценте детей с признаками выраженной тахикардии, что предполагает проведение дополнительного медицинского обследования подростков и вызывает серьезные опасения.

Наиболее достоверно реакцию организма школьника и студента на нервно-эмоциональную учебную нагрузку характеризует тревожность. Согласно результатам, полученным в ходе анализа динамики показателей личностной тревожности респондентов в течение учебного года, установлено, что в мае у учащихся выпускных классов происходит достоверное увеличение числа лиц с высоким, а студентов -со средним уровнем личностной тревожности.

Таким образом, факторы современной образовательной среды, как общеобразовательной, так и высшей школы, оказывают негативное воздействие на формирование качества жизни и состояние здоровья учащихся.

Немаловажное значение в формировании КЖ подростков и студенческой молодёжи играют условия питания и проживания респондентов. По результатам проведенного нами анкетирования, только четвертая часть опрошенных школьников и лишь 4,5% студентов соблюдают режим питания. При сопоставлении данных субъективной оценки КЖ с ответами учащихся на вопрос «Соблюдаете ли вы режим питания?» мы пришли к выводу, что респонденты с высокой оценкой качества жизни наиболее часто соблюдают режим питания, а лица, не довольные качеством своей жизни, иногда или совсем никогда его не соблюдают. Рацион питания респондентов в целом характеризуется однообразием, нерациональностью. В нем преобладает углеводистая пища, отмечается нехватка белковой, а также дефицит продуктов, содержащих минеральные вещества и витамины. Почти каждый день в рационе питания учащихся присутствует картофель, на вто-ром-третьем месте стоит выпечка, свинина и говядина. Отмечено низкое число респондентов, имеющих еженедельно в своём рационе рыбу и каши из круп.

Установлено, что в наибольшей степени удовлетворены условиями своего проживания сельские подростки, а менее всего довольны - студенты; те респонденты, которые имеют отдельную изолированную комнату либо проживают в частном доме, как правило, высоко оценивают степень своей удовлетворенности КЖ.

В ходе психофизиологического обследования мы установили преобладание лиц с холерическим и сангвиническим типом темперамента как среди школьников, так и среди студентов. Достоверно доказано, что сангвиники и холерики в наибольшей степени довольны своей жизнью, обладают высокой степенью эмоциональной устойчивости.

Результатом исследования стала разработка системного подхода к изучению совокупности факторов, влияющих на качество жизни подростков и учащейся молодежи, с целью научного обоснования комплекса медико-психолого-педагогических и социально-экономических программ, направленных на сохранение здоровья и оптимизацию условий жизни школьников и студентов.

Таким образом, обсуждая полученные результаты, можно говорить о том, что широко распространенное в различных исследованиях использование международных опросников [3; 4; 9; 12; 14] позволяет решать целый ряд научных задач: например, сопоставлять показатели (по разным шкалам) КЖ подростков и молодежи разных социальных групп и стран, но не дает возможность выявлять и изучать цепь причинно-следственных связей между объективно воздействующими факторами, результатом их воздействия на здоровье, на качество и образ жизни с последующей субъективной оценкой респондентами степени воздействия факторов.

Методология, заложенная И.Б. Ушаковым и в дальнейшем развитая в целом ряде работ, позволяет выявлять и, как правило, доказывать причинноследственные связи трехчленной цепи: воздействующий фактор ^ ухудшение состояния здоровья и образа жизни по конкретным показателям ^ изменение степени удовлетворенности личности своей жизнью, т.е. снижение ее КЖ.

Заключение

Подводя итоги проведенного нами исследования, можно сделать следующие выводы:

1. Доказано, что формирование качества жизни старших школьников и учащейся молодёжи происходит под воздействием комплекса факторов, для оценки которых необходимо использовать как субъективные, так и объективные характеристики. Приоритетные факторы, влияющие на качество жизни подростков и учащейся молодёжи, следует разделить на два блока: общие, роль которых остается приоритетной в каждой из обследуемых нами возрастных групп, и частные, которые оказывают влияние в каждом индивидуальном случае.

2. Изучение всей совокупности факторов, формирующих качество жизни, должно осуществляться при оценке КЖ респондентов любой возрастной группы. Однако при этом обязательным условием достоверности является выявление и оценка тех факторов, которые для разных возрастных периодов, в данный момент времени (период проведения исследования) и являются наиболее существенными для формирования самооценки КЖ.

3. В основе медико-психолого-педагогических и социально-экономических программ сохранения здоровья и оптимизации условий жизни школьников и студентов должны лежать результаты, полученные в ходе комплексной оценки общих и частных (специфических) факторов формирования КЖ в их взаимосвязи и взаимозависимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Учет оценки качества жизни в градостроительстве [Текст] / С.В. Аргунов [и др.] // Государственная служба. - 2014. - №5. - С. 8-16.

2. Баранов, А.А. Медико-социальные проблемы воспитания подростков : монография [Текст] / А.А. Баранов,

B. Р. Кучма, Л.М. Сухарева. - М. : ПедиатрЪ, 2014. -388 с.

3. Качество и образ жизни студентов медицинского университета [Текст] / Е.Г. Блинова [и др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2015. -№3. - С. 248.

4. Винярская, И.В. Показатели качества жизни здоровых подростков, проживающих в разных регионах России [Текст] / И.В. Винярская // Общественное здоровье и здравоохранение. - 2007. - №3. - С. 37-40.

5. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2014 году» [Текст]. - М. : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2015. - 206 с.

6. Давыдова, Е.В. Измерение качества жизни [Текст] / Е.В. Давыдова, А.А. Давыдов. - М. : РАН, 1993. -52 с.

7. Результаты гигиенической оценки здоровья современных школьников. [Текст] / Ю.В. Ерофеев [и др.] // ЗНиСО. - 2012. - №8(233). - С. 10-12.

8. Захаренко, А.С. Использование скрининг-оценки уровня здоровья школьников в профилактической работе учителя [Текст] / А.С. Захаренко, Н.В. Соколова, И.Г. Гончарова // Гигиена и санитария. - 2015. - №9. -

C. 14-16.

9. Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования [Текст] / В.И. Денисов [и др.]. - М., 2000. -124 с.

10. Методы оценки качества жизни [Текст] / В.Р. Кучма [и др.]. - М.; Воронеж : ИСТОКИ, 2006. - 112 с.

11. Кучма, В.Р. Научно-методические основы охраны и укрепления здоровья подростков России [Текст] / В.Р. Кучма, И.К. Рапопорт // Гигиена и санитария. - 2011. - №4. - С. 53-57.

12. Качество жизни и медико-социальные особенности российских подростков, обучающихся в разных образовательных учреждениях [Текст] / В.Р. Кучма [и др.] // Бюллетень Восточносибирского научного центра Сибирского отделения РАМН. - 2013. -№3-1(91). - С. 75-80.

13. Современные направления профилактической работы в образовательных учреждениях [Текст] / В.Р. Кучма [и др.] // Гигиена и санитария. - 2014. - №6. - Т. 93. - С. 107-111.

14. Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине [Текст] / А.А. Новик, Т.И. Ионова.

- СПб. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС; Звездный мир, 2002. - 320 с.

15. Попов, В.И. Изучение и методология исследования качества жизни студентов [Текст] / В.И. Попов, Е.П. Мелихова // Гигиена и санитария. - 2016. - №9. - С. 879-884.

16. Рапопорт, И.К. Заболеваемость школьников и проблемы создания профилактической среды в общеобразовательных организациях [Текст] / И.К. Рапопорт, С.Б. Соколова, В.В. Чубаровский // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2014. -№3. - С. 10-16.

17. Стратегия «Здоровье и развитие подростков России» (гармонизация европейских и российских подходов к теории и практике охраны и укрепления здоровья подростков) : коллект. монография [Текст] / А.А. Баранов [и др.]. - М. : ПедиатрЪ, 2014. - 112 с.

18. Сухарева, Л.М. Заболеваемость и умственная работоспособность московских школьников [Текст] / Л.М. Сухарева, И.К. Рапопорт, М.А. Поленова // Гигиена и санитария. - 2014. - №3. - Т. 93. - С. 64-67.

19. Ушаков, И.Б. Качество жизни и здоровье человека [Текст] / И.Б. Ушаков. - М.; Воронеж : Истоки, 2005.

- 130 с.

20. Ушаков, И.Б. Современные проблемы качества жизни студентов [Текст] / И.Б. Ушаков, Н.В. Соколова // Гигиена и санитария. - 2007. -№2. - С. 56-58.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАКАЛАВРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1

ХАРЬКОВСКИЙ Николай Петрович,

кандидат педагогических наук, декан факультета искусств и художественного образования;

ТУМАНЦЕВА Татьяна Анатольевна,

соискатель, кафедра теории, истории музыки и музыкальных инструментов,

Воронежский государственный педагогический университет

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются подходы к определению понятий: «образовательное пространство», «творческий потенциал». Определены основы развития творческого потенциала бакалавра в образовательном пространстве педагогического университета и педагогические условия его развития. Освещены формы и методы развития познавательных способностей и творческого потенциала студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бакалавры педагогики, образовательное пространство, творческий потенциал, педагогические условия.

KHARKOVSKY N.P.,

Cand. Pedagog. Sci., Dean of the Faculty of Arts and Art Education;

TUMANTSEVA T.A.,

Postgraduate Student of the Department of Teory, History of Music and Music Instruments,

Voronezh State Pedagogical University

ENHANCING BACHELORS’ CREATIVE POTENTIAL IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

ABSTRACT. The article considers the definitions of concepts "educational environment'' and "creative potential''. Principles of enhancing bachelor's creative potential in the educational environment of a pedagogical university and pedagogical conditions for its maintenance are determined. Forms and methods for elevating cognitive abilities of students are considered in terms of their creative potential development.

KEY WORDS: bachelors of education, educational environment, creative potential, pedagogical conditions.

Современный этап развития высшего образования в педагогических университетах предполагает, с одной стороны, формирование фундаментальных и широких знаний, а с другой стороны, овладение прикладными знаниями и навыками, ориентированными на возможность действовать в условиях педагогической деятельности в образовательных учреждениях.

В ряде исследований показано, что основой подготовки бакалавра является формирование у него такой профессиональной компетенции, как способность действовать в конкретных педагогических ситуациях профессионально и творчески [6]. При этом

Б.С. Гершунский указывает, что профессиональная компетентность определяется не только совокупностью знаний и индивидуальными качествами личности студента, но и его стремлением к самосовершенствованию, самообразованию, творческим и ответственным отношением к обучению [1].

Тем самым мы подходим к пониманию того, что для будущего бакалавра педагогического образования творчество является неотъемлемой частью профессиональной деятельности. В связи с этим развитие его индивидуальности и творческих способностей должно предполагать формирование в образовательном пространстве университета соответствующих структурных качеств его психики. К таким можно

Высшая школа играет особую роль в поддержке и развитии культуры, науки, форм социально-экономических отношений государства и общества. При этом постоянно растущие требования к уровню профессионализма выпускников привели к созданию системы непрерывного образования бакалавриата и магистратуры.

Важнейшей качественной чертой данной системы является отказ от узкой специализации с целью обеспечения открытости и мобильности образования, более полного учета индивидуальных особенностей личности студента.

В настоящее время педагогический университет как высшая школа является источником пополнения нашего общества педагогами высшей квалификации и рассматривается в качестве одной из важнейших составляющих всей системы общественного производства.

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (Проект № 17-0600437 «Развитие духовно-нравственной культуры в молодежной среде через приобщение к традициям православия», 2017 г.).

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», уровень «Бакалавриат») содержит информацию о том, что у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-прикладные компетенции. Среди них наиважнейшей является такая профессиональная компетенция, как «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» [15, с. 11].

Информация для связи с автором: tan-can@rambler.ru (Н.П. Харьковский)

отнести: креативность мышления, критичность, мотивирование, смыслотворчество, рефлексивность, коллизийность.

Обратимся к понятию «образовательное пространство». Несмотря на многочисленные подходы к определению этого понятия, в них можно выявить общий смысл. Сущностью «образовательного пространства» является совокупность ресурсов образовательного учреждения и межличностных отношений, которые устанавливаются в процессе взаимодействия между субъектами образования. Образовательное пространство университета представляет собой многоуровневую систему различных условий, которые обеспечивают оптимальные и эффективные параметры образовательной деятельности в ресурсном, целевом, процессуальном, содержательном и результативном аспекте. При этом образовательное пространство университета определяется гуманистической и инновационной направленностью, что способствует развитию внутренних ресурсов личности студента и является условием повышения его самостоятельности, учебной и социальной активности.

Анализ понятия «потенциал» показал его неоднозначность. Как правило, в философской литературе он определяется как совокупность имеющихся ресурсов, средств, возможностей. В психологии понятие «потенциал» соотносится с актуализацией, со стремлением личности познать смысл жизни, с потребностью человека к личностному росту и саморазвитию на основе перевода умений и знаний из потенциального скрытого состояния в конкретное действие. В педагогическом плане в содержание потенциала личности включаются не только наследственные факторы и природно-обусловленные способности, но и интеллектуальные, волевые и психологические качества, что способствует поступательному профессиональному и личностному развитию. Тем самым потенциал личности в самом общем виде представляет ресурсный фонд человека, который может быть задействован и актуализирован с целью достижения определенного результата. Но достичь этого можно только в том случае, если создать в процессе обучения определенные благоприятные условиях развития способностей студента.

В научной литературе «творчество» определяется в широком плане как творчество природы, атрибут материи. В узком аспекте творчество рассматривается как свойство общественной жизни, психический акт, форма деятельности. Творческая составляющая человека проявляется, по мнению ученых, в его способности и возможности творить мир и себя. При этом способность к творчеству у педагога понимается Е.А. Шмелевой «...как нацеленность на новизну, способность создавать инновационные образовательные продукты, интерес к освоению педагогического знания, любознательность, способность к вариативности решений, креативному мышлению, активный поиск новых средств и технологий обучения» [13, с. 12].

Таким образом, мы подходим к пониманию того, что творческий потенциал любого человека, в том числе студента педагогического университета, бакалавра, тесно связан с самореализацией, творческой активностью, устремлением к высоким нравственным идеалам и, конечно же, с одаренностью.

При определении понятия «творческий потенциал бакалавров» исходим из рассмотренных выше подходов к определению творческого потенциала личности. Таким образом, творческий потенциал личности включает в себя познавательный акмеологическиий, мотивационно-потребностный, деятельностно-организационный, интегративный и ресурсный компоненты. В целом он может рассматриваться как развивающаяся в образовательном пространстве университета система личностных способностей студента, побуждающая его к саморазвитию и творческой самореализации на основе социально значимой учебной деятельности. Мы согласны с Т.А. Ильяшенко в том, что творческий потенциал является объектом педагогической деятельности педагогов и представляет собой совокупность личностных качеств, задатков и способностей, формирующихся компетенций, направленных на достижение высокого уровня самоорганизации личности студента в будущей профессионально-педагогической деятельности [4, с. 5].

Анализ литературы показал, что творческий потенциал рассматривается с позиций проявления внутренней жизни человека в ходе его взаимодействия с социумом, с окружающими людьми и природой. В ходе анализа данного понятия мы выявили различные подходы к его пониманию [1; 11; 14]:

1. Творческий потенциал понимается как синтетическое качество, определяющее меру возможностей человека, осуществляющего творческую деятельность.

2. Творческий потенциал определяется как открытость ко всему необычному, развитое чувство нового.

3. Творческий потенциал понимается как система убеждений и знаний человека, на основе которых регулируется его деятельность.

4. Творческий потенциал трактуется как высокая степень развития мышления, оригинальность, гибкость, способность быстро переключаться в новых условиях деятельности, эффективно меняя при этом приемы и способы действия.

Тем самым структуру творческого потенциала бакалавра необходимо рассматривать как сложное и многогранное личностно-деятельностное образование, которое характеризуется такими показателями, как творческие возможности личности, открытость к восприятию нового, развитие системы способов деятельности и самовыражения, быстрота, гибкость и оригинальность мышления, компетенции, приобретенные в процессе образования и социализации студента.

Обращение к работе К.В. Петрова [11] позволяет уточнить сущность творческого потенциала. По мнению автора, творческий потенциал необходимо рассматривать с разных методологических позиций: с точки зрения субъектно-личностного подхода - как актуализацию взаимосвязи способностей личности и мотивации; с позиций системно-структурного подхода - представляет собой самоуправляемую и саморазвивающуюся систему; с точки зрения акмеологиче-ского подхода - проявляется в перспективности развития творческого начала по вертикали [11, с. 24]. Ученый отмечает, что в процессе развития творческого потенциала меняются и направления, и содержание как творческого потенциала, так и самой личности.

В последнее время, в связи с требованиями ФГОС 3+, существенно вырос интерес к развитию творческого потенциала будущих бакалавров. Учеными, преподавателями вузов ведется интенсивный поиск средств, методов, подходов, способствующих развитию творческого потенциала будущих бакалавров в условиях образовательного пространства высшего образовательного учреждения. В основе разрабатываемых технологий, связанных с решением затронутой проблемы, лежит организация образовательного пространства. Такое пространство, созданное на основе научно-методического и организационного подхода, представляет огромные возможности для развития творческой личности всех субъектов педагогического процесса - и студентов, и преподавателей.

Высокий уровень развития творческого потенциала будущих бакалавров может быть достигнут только за счет эффективного развития познавательных способностей студентов, формирования у них ведущих компетенций, создания условий для социализации и успешности обучающихся.

К.В. Петров обосновывает в качестве главного условия развития творческого потенциала обучающихся творческое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Автор указывает, что «... в ходе такого взаимодействия создается ансамбль мотивации и способностей учащегося, который связан с его возможностями поступать нестандартно, "не так, как все", и при этом порождать новые продукты деятельности как для общества (объективная новизна), так и лично для себя (субъективная новизна)» [11, с. 24].

В ходе анализа литературы [9; 10; 12; 16] определено, что понятие «условие» в педагогическом аспекте рассматривается как совокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов, влияющих на функционирование и развитие целостного педагогического процесса. При этом по характеру воздействия можно выделить объективные и субъективные условия.

Первые обеспечивают функционирование педагогической системы. Вторые отражают внутренний потенциал субъекта педагогической деятельности, его целевые установки, мотивы и пр.

Если условия направлены на решение проблем образовательного процесса, то логично говорить о «педагогических условиях». Отметим, что единого понимания сущности и содержания данного понятия нет.

С точки зрения А.Я. Найн [8, с. 44-49], педагогические условия представляют собой совокупность объективных возможностей форм, содержания, средств, методов, а также материально-пространственной среды, которые направлены на решение поставленных задач. Н.М. Яковлева придерживается похожего мнения и определяет их как совокупность мер (объективных возможностей) педагогического процесса [17].

Несколько иначе подходит к определению «педагогических условий» Н.В. Ипполитова [5]. По ее мнению, педагогические условия представляют совокупность внутренних и внешних элементов педагогической системы, обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие.

Тем самым, в отличие от А.Я. Найн, Н.В. Ипполитова в определении «педагогических условий» делает акцент на конструирование педагогической системы, в которой они выступают одним из компонентов.

Е.А. Ефимова определяет педагогические условия творческого потенциала («творческой самореализации» в определении автора) будущего бакалавра как успешность процесса формирования творческой самореализации, что обеспечивается такими педагогическими условиями, как поэтапное формирование будущих бакалавров на основе разработанных программ, развитие у студентов профессионального самосознания, организация их самостоятельной педагогической деятельности. С целью повышения познавательной деятельности Е.А. Ефимова предлагает следующие формы и методы обучения: метод профессиональных проб, лекции с проблемным изложением материала, эвристические беседы, ролевые и деловые игры, круглые столы, научноисследовательская деятельность, самостоятельная работа, тренинговые упражнения, квазипрофессиональная деятельность, метод проектов, направленные на формирование творческого потенциала бакалавров [3].

Подводя итог разным точкам зрения на сущность педагогических условий, выделим общее ее понимание в работах большинства ученых.

В рамках наших исследований обратимся к педагогическим условиям развития творческого потенциала бакалавров. К ним относятся организационные, дидактические, социально-педагогические и технологические условия [11, с. 27].

Организационные условия предполагают организацию деятельности студентов на принципах проблемно-интегративного подхода; создание творческой атмосферы; внедрение в учебный процесс инноваций; формирование профессиональной готовности преподавателей к развитию и практической реализации творческого потенциала.

Социально-педагогическими условиями развития творческого потенциала будущих бакалавров являются: взаимодействие всех участников образовательного пространства педагогического университета на основе субъект-субъектных отношений и совместной деятельности; развитие партнерских отношений; целенаправленное и систематическое создание в процессе обучения ситуаций успеха. Последнее, на наш взгляд, является обязательным условием развития творческого потенциала будущих бакалавров, так как ситуация успеха всегда стимулирует саморазвитие личности студента и подталкивает его к самообразованию.

Дидактическими условиями являются: интеграция учебных дисциплин, направленных на актуализацию потребности студента в развитии творческого потенциала; использование различных форм и средств учебного процесса, которые способствуют развитию творческого потенциала будущих бакалавров; самостоятельная работа; индивидуализация процесса обучения; выстраивание траектории личностного развития студента с направленностью на форимро-вание творческого потенциала; активизация научноисследовательской деятельности.

К технологическим условиям можно отнести особенности индивидуальной групповой и коллективной деятельности студентов с обозначением ответственности за результаты обучения; создание условий для их самоорганизации в процессе учебной деятельности.

Таким образом, одним из условий развития творческих способностей является организация в процессе подготовки бакалавров научно-исследовательской работы. Рядом ученых показано, что научно-исследовательская работа способствует развитию интеллектуальных способностей, самообразованию, умению реализовывать полученные результаты исследования в общеобразовательной практике. По мнению многих ученых [1; 2; 7; 14 и др.], результатом такого объединения выступает исследовательско-творческая культура педагога, где автор выделяет такие компоненты, как отношение к исследовательско-творческой деятельности; практическая готовность бакалавров к такой деятельности; овладение современными технологиями научно-исследовательской работы; стремление к самообразованию и самосовершенствованию своего исследовательско-творческого потенциала. Эффективными направлениями развития творческих способностей в процессе исследовательско-творческой деятельности, по мнению авторов, являются: формирование мотивационного компонента; создание в образовательном учреждении «инновационного поля» в форме школ молодого ученого и педагога, творческие лаборатории, школы инновационного педагогического опыта; наличие информационной научнометодической среды; обеспечение продуктивного взаимодействия всех участников образовательного пространства университета.

Развитие творческого потенциала студентов достигается за счет насыщения учебных занятий творческими проблемными заданиями и ситуациями, выполнение которых вызывает у них затруднения, а также деловыми играми, которые должны быть максимально приближены к школьной действительности. Это способствует включению студентов в активный и творческий поиск новых способов и подходов к решению поставленных педагогических задач, что в конечном итоге развивает их любознательность, педагогическую импровизацию, выдумку, фантазию, оригинальность действий, тем самым мобилизуя потенциальные возможности [2].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наличие творческого потенциала само по себе не является гарантией использования его на практике. Именно поэтому важно не только его сформировать, но и создать эффективные условия в рамках образовательного пространства педагогического университета для его реализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гершунский, Б.С. Философия образования: учебное пособие для вузов и средних педагогических учебных заведений [Текст] / Б.С. Гершунский. - М. : Московский психолого-социальный институт; Флинта, 2008. - 428 с.

2. Григорьев, О.А. Педагогические условия формирования творческого потенциала студентов в учебновоспитательном процессе физкультурного вуза [Текст] / О.А. Григорьев // Культура физическая и здоровье. -Воронеж, 2008. - №2(16). - С. 22-25.

3. Ефимова, Е.А. Формирование творческой самореализации будущего педагога : автореф. дис. ... канд. пед. наук [Текст] / Е.А. Ефимова. - Новокузнецк, 2007. - 26 с.

4. Ильяшенко, Т.А. Педагогические аспекты развития творческого потенциала школьника в гимназическом образовательном пространстве : автореф. дис. ... канд. пед. наук [Текст] / Т.А. Ильяшенко. - Смоленск, 2008. -24 с.

5. Ипполитова, Н.В. Теория и практика подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся : дис. ... докт. пед. наук [Текст] / Н.В. Ипполитова. - Челябинск, 2000. - 383 с.

6. Камоза, Т.В. Концепция общепрофессиональной подготовки бакалавра : автореф. дис. ... докт. пед. наук [Текст] / Т.В. Камоза. - Чита, 2010. - 42 с.

7. Михайлов, А.Ю. Развитие творческого потенциала будущего педагога в образовательном процессе вуза : автореф. дисс. ... канд. пед. наук [Текст] / А.Ю. Михайлов. - Волгоград, 2006. - 24 с.

8. Найн, А.Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований [Текст] /А.Я. Найн // Педагогика. -1995. - № 5. - С. 44-49.

9. Немов, Р.С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. [Текст] - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - Ч. 2. - 352 с.

10. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов [Текст] / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И. Скворцова. -24-е изд., испр. - М. : Оникс»; Мир и образование, 2007. - 640 с.

11. Петров, К.В. Акмеологическая концепция развития творческого потенциала учащихся : автореф. дис. . докт. пед. наук [Текст] / К.В. Петров. - М., 2008. - 64 с.

12. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В.М. Полонский. - М. : Высшая школа, 2004. - 512 с.

13. Шмелева, Е.А. Развитие инновационного потенциала личности в научно-образовательной среде педагогического вуза : автореф. дис. . докт. психол. наук [Текст] / Е.А. Шмелева. - Нижний Новгород, 2013. - 51 с.

14. Яковенко, И.М. Педагогическое сопровождение развития творческого потенциала будущего педагога в условиях вуза : автореф. дис. . канд. пед. наук [Текст] / И.М. Яковенко. - Петропавловск-Камчатский, 2006. -24 с.

15. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426) [Электронный ресурс]. - (Режим доступа:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71200970/).

16. Философский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. Л.Ф. Ильичев [и др.]. - М. : Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с.

17. Яковлева, Н.М. Теория и практика подготовки будущего учителя к творческому решению воспитательных задач : дис. . докт. пед. наук [Текст] / Н.М. Яковлева. - Челябинск, 1992. - 403 с.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ПРИМЕРЕ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА_

ЗАРИДЗЕ Геннадий Владимирович,

настоятель Покровского храма, с. Отрадное Воронежской области

АННОТАЦИЯ. Автор на основе анализа деятельности православного прихода храма раскрывает многообразие направлений образовательной деятельности Русской Православной Церкви.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная деятельность, направления и формы образовательной деятельности православного прихода храма.

ZARIDZE G.V.,

Senior Priest of the Church of Intercession,

Otradnoe village, Voronezh region

EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ON THE EXAMPLE OF AN ORTHODOX CHURCH PARISH

ABSTRACT. The author, based on the analysis of the activities of an orthodox parish of a church, provides a diversity of educational activities of the Russian Orthodox Church.

KEY WORDS: educational activities, directions and forms of educational activity of the Orthodox parish of a church.

Одна из особенностей начала XXI века: более активное вхождение православной церкви в общественную жизнь современной России, в сферу образования.

Обращаясь к историко-педагогическому наследию России, надо непременно вспомнить Петра Федоровича Каптерева, выделившего три главных периода в развитии русского образования: церковный, государственный и общественный1. Данная периодизация стала известной и рассматривается как этапы развития отечественной педагогики.

П.Ф. Каптерев использует такие принципиально важные для философско-педагогического анализа развития образования термины, как «педагогическое самосознание», «орган педагогического самосознания», «духовная атмосфера», «духовная ниша народа». Он не только подробно разъясняет содержательное наполнение этих терминов, но и подчеркивает: «Каждый вступающий в педагогический процесс деятель подходит к народному образованию со своими особенными задачами и требованиями, проводит свои взгляды, свое миропонимание, вследствие чего преобладание того или другого деятеля в педагогическом процессе сообщает особый вид и характер всей педагогии данного времени. Преобладающий деятель создает свой собственный круг идей, свою духовную атмосферу, и этот круг идей, эта атмосфера и составляют преимущественную духовную пищу народу в данное время»2.

Что важно сегодня для нас? Каждый из этих деятелей - церковь, государство, общество - способен к «бесконечному развитию»; интерес представляет периодизация не педагогики, а педагогического самосознания; всё это имеет принципиальное философоко-педагогическое значение и для понимания истории отечественного образования, и для понимания его современного состояния.

Стратегические цели образования тесно связаны с «бесконечным развитием» церкви, государства и общества, с развитием педагогического самосознания и формулируются сегодня большинством специалистов так:

«- преодоление социально-экономического и духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности;

- восстановление статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики;

- создание основ для устойчивого социальноэкономического и духовного развития России».

«Бесконечное развитие» церкви, государства и общества возможно благодаря цели - «осознанный образ предвосхищаемого полезного результата, на достижение которого направлено действие челове-ка»3. Основой формирования цели человека является его деятельность, направленная на преобразование окружающего мира.

Деятельность как философско-педагогическое понятие - это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности.

Обнаружен парадокс современного гуманитарного знания: в Федеральном законе РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» используется

3 Белозерцев Е.П. Философко-педагогическое наследие Отчего края : монография / Е.П. Белозерцев. - Воронеж, 2015. - 311 с.

Известия ВГПУ, №2(275), 2017 ' Педагогические науки

• Российское образование сегодня

фундаментальное словосочетание: «Образовательная

деятельность - деятельность по реализации образовательных программ». В различных научных и публицистических текстах, выступлениях официальных лиц, в нормативных документах стало привычным обращение к данному словосочетанию, однако в академических словарях понятие «образовательная деятельность» отсутствует.

Современные философы образования полагают, что содержательное наполнение «образовательной деятельности» возможно в контексте антропологического, историософского, историко-педагогического, средового подходов и обозначает исходные представления, на основе которых пытаются реконструировать интересующее нас понятие.

Существующая сегодня определенная инфантильность по отношению к философским, духовнонравственным основаниям образования объясняется преимущественной ориентацией на рационализированный выбор средств, приемов, форм образовательной деятельности, отсутствием сколь-нибудь продуманных мер, побуждающих педагогов к осмыслению образовательной деятельности как сферы морального творчества, смысложизненного, мировоззренческого самоопределения.

Российскому обществу ещё предстоит осмыслить, понять все трагические последствия секуляризованной России, секуляризованного образования, секуляризованного человека. Реформы последних лет, так называемые инновации в образовании и педагогике, продолжают, усугубляют процесс секуляризации: образование для человека без духовной составляющей; педагогика без связей с идеями святоотеческой педагогики и в отрыве от опыта народной педагогики.

Обращаясь к культурному наследию России, вникая в исторические, философские, археологические, фольклорные, литературные педагогические произведения, приходим к выводу о том, что не обращать внимания на религиозный компонент нашего бытия не просто ошибочно, но и методологически не верно, более того, невежественно. Любые варианты аргументации, исключающие веру из тем научной дискуссии, приводят к неправильным выводам, ложным подходам и неадекватным методам, что свидетельствует о секуляризованном знании.

Религия и философия по отношению к педагогике занимают особую позицию в гуманитарном знании, поскольку педагогике, в сущности, нужно философское и религиозное обоснование, то есть связывание с целостной жизнью. Педагогика, привитая к религиозному корню, вообще к духовной традиции культуры, благодаря своей внутренней бытийной стабильности, заведомо избавлена от множества антиномий, неопределенностей и несуразиц, связанных с обоснованием ведущих категорий. Православное христианство предлагает нам целостный взгляд на человека, его деятельность, культурно-образовательную среду, взаимодействие человека с окружающей средой.

Мы имеем богатейшее наследие святых отцов церкви, любомудров, религиозных философов, ученых различных отраслей знаний. Оно, к великому сожалению, существует объективно независимо от нас, не узнанное большинством и не полюбившееся многим из нас.

Наследие может быть каким угодно разнообразным и богатым, но если мы о нем лишь знаем и помним, но не обращаемся к нему, не востребуем его, оно все равно будет лежать мертвым грузом. Жизнь, культура, образование, которые нам предшествовали, становятся живой традицией лишь тогда, когда мы в них действительно нуждаемся.

Игумен Синайской обители преподобный Иоанн (ок. 650 г.) написал книгу «Лествица, возводящая в

Небо» (М.: Лествица, 1997), за что и был назван Иоанном Лествичником. Книга преподобного Иоанна Лествичника раскрывает основные темы христианской нравственности, конкретные обязанности христианина, 11 различных форм проявления христианской добродетели; некоторое откровение о человеке, его грядущей судьбе, о церкви.

Кроме И. Лествичника, религиозно-педагогическое наследие представляет целая плеяда замечательных авторов (Максим Грек, Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, Е. Болховитинов, И. Херсонский, Иосаф Белгородский, Симеон Полоцкий и др.), невостребованных в мирской практике, однако их учительная, душеполезная литература позволяет нам, сегодня живущим, создавать и во многом реставрировать образ педагога, глубже понимать образовательную деятельность.

Во второй половине ХХ в. появляются работы аналитического характера, в которых выделяются онтологические, гносеологические, аксиологические и антропологические основания педагогических систем и теорий. Важным результатом данных исследований стало различие педагогических систем не только исходя из образовательных технологий, но и с опорой на концептуальные основания. Однако вопрос о том, как онтологические, гносеологические, аксиологические и антропологические основания педагогических систем опосредуются в образовательной деятельности, остается пока открытым.

В конце XX-XI вв. тема философии образования занимает особое место в исследованиях гуманитариев. Философы разрабатывают цели, педагогические понятия, методологические принципы и т.п., а педагоги на их основе - нормы образовательной деятельности.

Образовательному сообществу помогает разобраться с важными вопросами Воронежская философскопедагогическая школа (Фетисов В.П., Варава В.В., Надточий И.О., Белозерцев Е.П., Остапенко В.С. и др.).

«В основании философского импульса лежит вообще воля к существованию в бытии, и затем воля к осуществлению себя в культуре, которая, прежде всего, проявляется как чистое философское удивление, благоговение или философское отчаяние, стенание, вопрошание. В философии не возможен вопрос о том, "что первично", ибо первична сама философия со всеми своими вопросами»4.

Сторонники нравственной философии сформулировали смысл современной педагогики: «Воля к существованию в бытии» означает стремление понять человека, его состояние в реальной жизни, повседневной окружающей действительности, в ходе деятельности «воля к осуществлению себя в культуре» подразумевает понимание человеком того, к какой культуре он принадлежит, какими нравственными ценностями она располагает, носителем, хранителем, транслятором каких ценностей является лично он?

И потому в педагогике возможен вопрос о том, «что первично в образовании?». Ответ на данный вопрос таков: первичен человек, который удивляется, изумляется, благоговеет или отчаивается, стенает, вопрошает; человек развивающийся, ибо человек -смысл, цель, результат и субъект истории, культуры и образования.

Опираясь на историко-культурное наследие и мнение современников, Е.П. Белозерцев обобщенно утверждает: «Образовательная деятельность осуществляется, если деятельность педагога обретает ценностно-смысловой мировоззренческий характер; если устанавливается взаимная сопричастность обучающего и обучающихся, в которой осуществляется самоопределение каждым себя через утверждение бытия другого; если профессиональная деятельность выходит за рамки "предметной" компетентности в мир истории, культуры и становится гуманитарной практикой; когда субъект образования обращается к другому за со-мыслием, со-чувствием, со-действием»5.

Учитывая фундаментальное понятие образования как историко-культурного наследия, объемность содержания КОС, образовательную деятельность Е.П. Белозерцев представляет в трехмерном измерении.

«I. Внешняя образовательная деятельность, цель которой - изменение окружающего мира, субъектом которого является человек; результат - прежде всего материален: деятельность, реализуемая в контексте истории, культуры и быта региона КОС, провинции; сохранение наследия, трансляция ценностей наследия от одного поколения к другому; специальная деятельность по включению молодого человека в жизнь общества, региона, среду вуза, факультета.

II. Внутренняя образовательная деятельность, цель которой - духовное производство, субъектом которой является человек, результат - идеален, отражается и в материальных формах, явлениях: способ становления и развития духовно-нравственной и культуросообразной составляющей развивающегося человека; опыт личностного, ценностного отношения к наследию, сосредоточенному в КОС региона, города, вуза, факультета, средство формирования и поддержки "человеческого фактора", "человеческого в человеке".

III. Структура образовательной деятельности: совокупность различных видов деятельности; организации региона как субъекты образовательной деятельности; характер, стиль управления образовательной деятельностью в масштабах КОС региона, города вуза, факультета».

Увидеть, почувствовать, понять и оценить результаты образовательной деятельности, по мнению Е.П. Белозерцева, мы можем благодаря трем основным показателям:

- состояние учащего и учащегося, субъектов образования, жителей региона, членов профессионального сообщества;

- наличие определенной формы, конкретнореального стиля общественной практики, принятой большинством в КОС провинции;

- установление нормы образовательной деятельности в масштабах КОС организации, населенного пункта, города, региона, образовательного сообщества. Норма образовательной деятельности, по мнению В.И. Слободчикова , - это не то среднее, а лучшее, что возможно в конкретном возрасте для ребенка в предлагаемых обстоятельствах. Профессиональная задача педагога и состоит в том, чтобы понять, определить и использовать различные условия для организации, функционирования и совершенствования нормальной образовательной деятельности6.

Мы разделяем такое понятие «образовательная деятельность»; оно возвращает нас к образованию как к историко-культурному наследию; возвеличивает по достоинству человека, ибо он - смысл, цель, субъект, конечный результат образования. Данное понятие подчеркивает фундаментальный характер отечественного образования, способствует формированию бытия человека во времени и среде и потому целиком и полностью относится к православному приходу как соборному субъекту образовательной деятельности.

Отличительной особенностью образовательной деятельности Русской Православной Церкви является ее направленность на достижение образовательного идеала - непрерывное духовное совершенствование во Христе при содействии благодати Божией посредством получения православного религиозного образования в рамках светского образования, обучения религии и религиозного воспитания, включающих изучение вероучительных и нравственных истин, церковного Предания в органичном сочетании теоретического усвоения богатства христианского наследия и его практического воплощения в жизни каждого члена Церкви, приобретения личного духовного опыта богосознания. Русская Православная Церковь стремится охватить все этапы становления и развития в жизни человека, полагая образование общественным благом, обеспечивающим преемство духовного и культурного развития народов. В связи с этим существует многообразие направлений образовательной деятельности Русской Православной Церкви.

«Образовательная деятельность Церкви, являясь одним из способов сохранения и передачи православного учения и традиции, включает в себя: преподавание основ православного вероучения; духовнонравственное воспитание; профессиональную или предметную подготовку.

Эта деятельность осуществляется на уровне высшего, среднего профессионального и общего образования в форме образовательных программ, преподавания отдельных дисциплин и модулей воспитательной активности, просветительского служения»3.

«Церковь действует в системе собственно церковных (учрежденных Церковью или при ее участии) образовательных организаций, а также в государственных и негосударственных (внецерковного подчинения) образовательных организациях всех уровней и типов, если они изъявляют такое желание. В рамках церковно-государственного и церковно-обшественного партнерства Церковь выступает гарантом аутентичности связанных с Православием мировоззренческой, воспитательной и предметной (профессиональной) составляющих национальной системы образования».

Образовательная деятельность Русской Православной Церкви осуществляется в различных направлениях обучения религии и религиозного воспитания, создания собственных образовательных организаций общего образования, включая дошкольное, организаций среднего профессионального высшего образования, дополнительного образования иных организаций Русской Православной Церкви, в формах обеспечения получения православного религиозного образования и/или компонента православного религиозного образования в рамках светского образования, а также в многообразных формах церковногосударственного и церковно-общественного взаимодействия в сфере образования.

С учетом такого понимания образовательной деятельности за последние годы при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Отрадное Новоус-манского района Воронежской области) сложилась совокупность различных направлений деятельности. Для прихожан храма это обозначает принципиальную общность образовательных действий или более охватывающее единство мировосприятия, мировоззренческих взглядов, путей, способов, средств, форм отображения повседневной жизни.

Направление первое

Воскресная школа (младшая, средняя и старшая воскресные учебно-воспитательные группы). Занятия с воспитанниками воскресной школы проводятся

3 Образовательная концепция Русской православной Церкви. Проект опубликован 14 марта 2016 года. - (msobor.ru).

еженедельно. Для воспитания и разностороннего развития детей работает коллектив специалистов для проведения занятий по Закону Божию, церковнославянскому языку, церковному пению и музыке, по различным видам прикладного искусства. Дети изготавливают различные поделки, изделия, игрушки, украшают иконы и др. Все их работы выставляются на стендах, на благотворительных ярмарках и дарятся по различным случаям (в праздники, дни Ангела, гостям, при осуществлении социального служения, дел милосердия и т.д.). Созданы творческие детские коллективы по различным направлениям: ансамбль «Колоколики», детская редакция, группа дрессуры и постановки выступлений «Театр зверей» и другие. Ежегодно проводятся на приходе: игра-викторина «Что? Где? Когда?», выездные уроки детского Клуба любителей чтения «КЛюЧ» на реке Усманка, где происходит обсуждение любимых книг, литературная викторина (победителям призы - книги).

Детский клуб «Теплый дом» (дошкольное воспитание, дополнительное образование). В группе дневного пребывания с детьми от 3 до 6 лет проводятся занятия по основам православной веры, рисованию, пению, музыке, ритмике, прикладному искусству, рукоделию, общеобразовательные занятия, выпечка пасхальных куличей, рождественских пряников. С участием детей организуются праздничные концерты, утренники, инсценировки сказок и семейных спектаклей на православную тематику (например, «Рождественская сказка», «Пасхальный теремок» и др.), экскурсии по Воронежской области в Графский заповедник, паломничества в Толшевский монастырь, к святым источникам и другим святыням. Дети регулярно (3 раза в неделю) причащаются Святых Христовых Таин в детском храме вмч. Георгия Победоносца.

Детская редакция газеты «Солнечный лучик». Подготовка статей, сообщений, интервью, иной информации, рисунков, фотографий для публикации, компоновка материала и верстка газеты. Все материалы для газеты созданы детьми различного возраста на приходе воскресной школы, они имеют православную и познавательную направленность. В процессе работы над газетой дети получают навыки деятельности журналиста, дизайнера-верстальщика и издателя. Также детской редакцией подготавливались специальные выпуски газеты: «Зимние дни в Отрадном», «Лето в Отрадном» о пребывании на отдыхе и реабилитации детей из Луганской области в детском приюте Покровского храма.

Детская видеостудия «Журавлик». Проведение детьми съемок, репортажей, монтаж видеофильмов и мультфильмов (в том числе изготовление детьми кукол, фигур из пластилина, из бумаги для «театра теней»). Например, видеосюжет о прадедах-ветеранах к 70-летию празднования Дня Победы, видеорепортаж «Последний звонок», монтаж видеозаписей праздничных сказок-инсценировок на приходе, видеофильмы «Ералаш», «Белый цветок в Отрадном», «Ансамбль "Колоколики" на фестивале в Санкт-Петербурге», мультфильмы: «Курочка Ряба», «Солнце» «С днем рождения, бабушка!», «Пасхальный колобок», «Дивный мир», «Чудо-речка» и другие работы.

Дети принимают участие в занятиях и мастерклассах с привлечением специалистов-профессиона-лов (например, мастер-класс «Пластилиновая мультипликация» у Алексея Меринова, студия «Пилот»), получают навыки кино-, видеооператора, мультипликатора, режиссера и др.

Проводятся совместные занятия с детьми из Луганской области, ребята из детской киностудии «Журавлик» сняли мультфильм «Ералаш», пластилиновые мультфильмы-загадки по мотивам известных сказок, был организован просмотр детьми их работ.

Каждый ребенок получает на память диск с фотографиями и видеоработами.

Детская творческая студия «Благолепие». Проводятся занятия по изготовлению поделок и изделий из глины (гончарное дело), керамики, которые регулярно выставляются на благотворительных ярмарках и используются в качестве подарков в делах благотворительности и милосердия.

Детская швейная мастерская. Оборудован швейный цех в зданиях детского приюта, с детьми проводятся занятия по кройке и шитью.

Детский коллектив дрессуры и постановки выступлений «Театра зверей». В задании приюта оборудовано специальное помещение для содержания питомцев «Театра зверей» (петух, голуби, совы, павлин, фазан, енот, хорьки, белки, морские свинки, лиса, кошки, собаки) и занятий с ними. Выступления «Театра зверей» очень нравится детям и взрослым, «Театр зверей» задействован практически во всех мероприятиях прихода, праздничных концертах, детских утренниках, при посещении социальных учреждений: детских домов, специальных коррекционных школ, реабилитационных центров, домов инвалидов и престарелых, больниц и образовательных учреждений.

Участие детей (творческих детских коллективов) и молодежи в различного уровня православных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, викторинах, благотворительных мероприятиях, делах милосердия является стимулом для повышения мастерства, закрепления полученных знаний и навыков, а также формой воспитания нравственных качеств и добродетелей христианина (любви, дружбы, сострадания, милосердия жертвенности).

Летний детский оздоровительный православный лагерь «Солнышко» (старшая и младшая группы «Свечка» и «Колоколики»). Работает в дни летних школьных каникул совместно с СОШ п. Отрадное, организован на постоянной (ежегодной) основе: дети участвуют в трудовой деятельности Храма - выращивают цветы, овощи; проводятся разнообразные занятия при храме совместно с преподавателями СОШ и воскресной школы; совершаются поездки по святым местам Воронежской области, встречи и беседы с интересными людьми - православными литераторами, музыкантами, художниками, а также священнослужителями.

Молодежный отдел. Еженедельные беседы на духовные и морально-нравственные актуальные темы, просмотр фильмов, чтение литературы, обсуждение; проведение разных мероприятий по благотворительности, волонтерству; помощь на приходе по работе с детьми, походы на байдарках и т.д. Создание (написание) сценария, постановка (инсценировка) и показ спектаклей-сказок, приуроченных к празднику Пасхи, Рождества Христова, Покрова Пресвятой Богородицы («Колобок», «Емеля и Снежная королева», «Бременские музыканты» и др.). Издание молодежной газеты «Начни с себя». Православный ансамбль духовной песни «Лампада».

Катехизаторские (регулярный ЦИКЛ в течение года), огласительные (перед Крещением) беседы-занятия на приходе. Проведение бесед и проповедей на приходе среди прихожан на актуальные темы (о нравственности, целомудрии, браке и семье, о светском и православном образовании, о любви к Родине, антиабортная тематика, о вредных привычках и пристрастиях, о сектах и т.д.).

Еженедельно по субботам проведение катехизаторских бесед перед совершением Таинства крещения (раздача аудиозаписей «Беседы перед Крещением», духовной литературы).

Направление другое

Участие в образовательной деятельности светских образовательных и иных организаций. Проведение бесед-уроков на различные социально-значимые культурно-просветительские и духовно-нравственные темы с детьми школ п. Отрадное, с. Выкрестово, с. Ба-бяково (еженедельно в рамках образовательного процесса), в «Новоусманском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» с. Бабяково (ежемесячно). Перед началом учебного года проводится ежегодная акция «Дарим и обмениваемся учебниками» (добровольные пожертвования учебников и детских книг прихожанами храма).